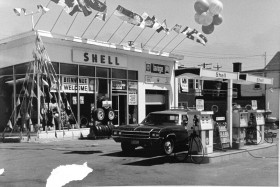

Web « musée de la

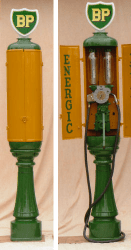

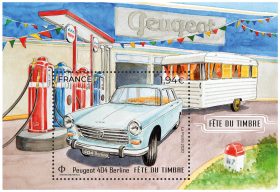

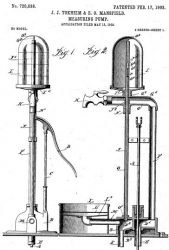

POMPE À ESSENCE et de la STATION SERVICE »

Vous venez d’entrer sur le site, français, dédié aux pompes à essence (anciennes et récentes) et plus largement au monde de la station services et toute collection sur le sujet (petrolina).

Dernières nouveautés

Nos dernières mises-à-jours

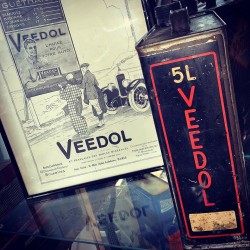

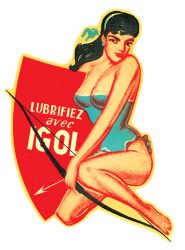

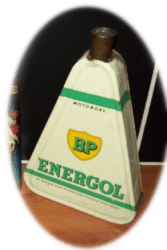

LES PLAQUES, PUBLICITÉS BIDONS D’HUILES, OBJETS DIVERS ...

Mises à jour de la rubrique dédiée aux objets divers (bidons, affiches…)

(03/10/2023)

AVIA

Refonte complète des pages AVIA International, ainsi que la page AVIA France.

(14/08/2023)

à découvrir ici ?

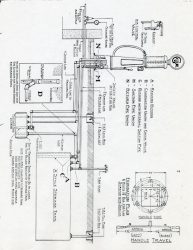

Le site étant le plus important site français (+ de 100 pages, un club et un blog) sur le sujet de la station services, et plus précisément sur les pompes à essence, nous avons classé les pages sous divers rubriques :

- Objets divers

- Divers

- Le Club

Découvrez vos annonces

« Le musée de la station services et de la pompe à essence » vous propose une rubrique d’annonces proposées par, et pour, nos lecteurs et visiteurs.

100% gratuit : Aucune transaction entre le site est les annonceurs / acheteurs

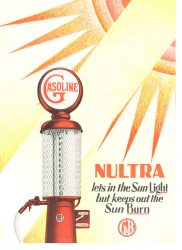

Histoire / culture

Découvrez ici tout l’univers de la station et des pompes sur notre blog historique.

Galerie d'image

![East_Meadow_Parking_lot[1]](https://www.musee-pompe.fr/wp-content/uploads/1962/01/East_Meadow_Parking_lot1-280x207.jpg)

Partager vos envies sur les reseaux sociaux

Proposer un événement

Vous organisez un rendez-vous dédié à l’automobile, une brocante, un marché aux puces…

Du moment que vous acceptiez d’y promouvoir le monde de la stations services (bidons d’huile, pompes à essences, cartes postales, affiches…) vous pouvez ajouter gratuitement vos événements .