Culture

Découvrez toutes nos pages :

HISTOIRE & CULTURE

Retrouvez ici nos pages dédiés à l’histoire, mais aussi d’autres pages pour vous cultiver. Le tout sans prise de tête.

Histoire et culture générale

Toutes les réponses aux questions que vous ne vous poseriez pas !

Plus d'infos

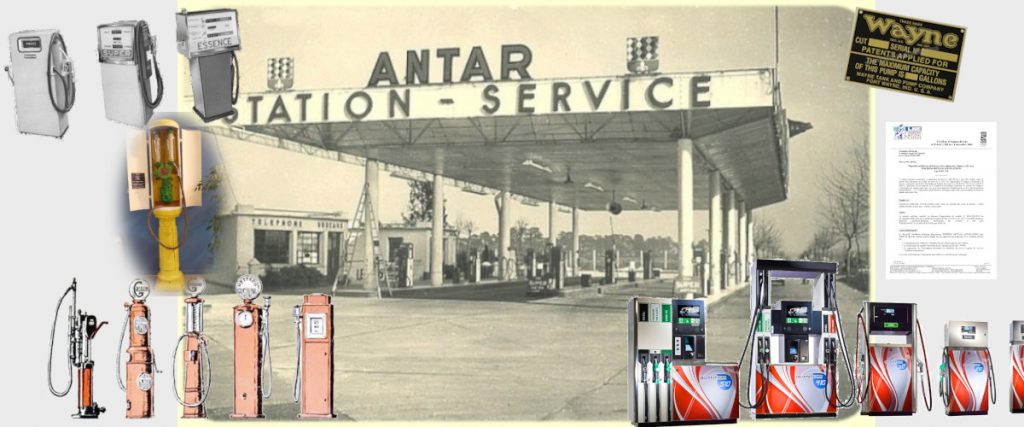

Apprenez en plus, cultivez-vous. Au travers de nos 15 sous-pages venez découvrir l'univers de la station services, du pétrole...

Découvrir Notre blog

Une présentation chronologique

Plus d'infos

Visitez notre blog est découvrez à travers une présentation chronologique bien plus que des pompes...

J'y cours Histoire du ravitaillement en Tchécoslovaquie

Un article traduit du tchèque.

Plus d'infos

Nous vous proposons ici un article retraçant brièvement l’histoire du ravitaillement en essence de cette république.

Lire + L’Auto Wash Bowl de Chicago

L’un des premier système automatique de lavage.

Plus d'infos

L’un des premier système automatique de lavage. Un concept qui fut très vite dépassé...

Découvrir WESUMAT 1

Le premier système de lavage entièrement automatique

Plus d'infos

Découvrons l'histoire du premier système de lave-auto automatique au monde...

J'y cours LES STATIONS JEAN-PROUVÉ (TOTAL)

Total développe une politique d’aménagements industrialisés de ses stations essence dans les années 70.

Plus d'infos

Découvrons l'histoire des célèbres stations Total Circulaires de l'architecte Jean Prouvé.

Lire +